1. 本周主题

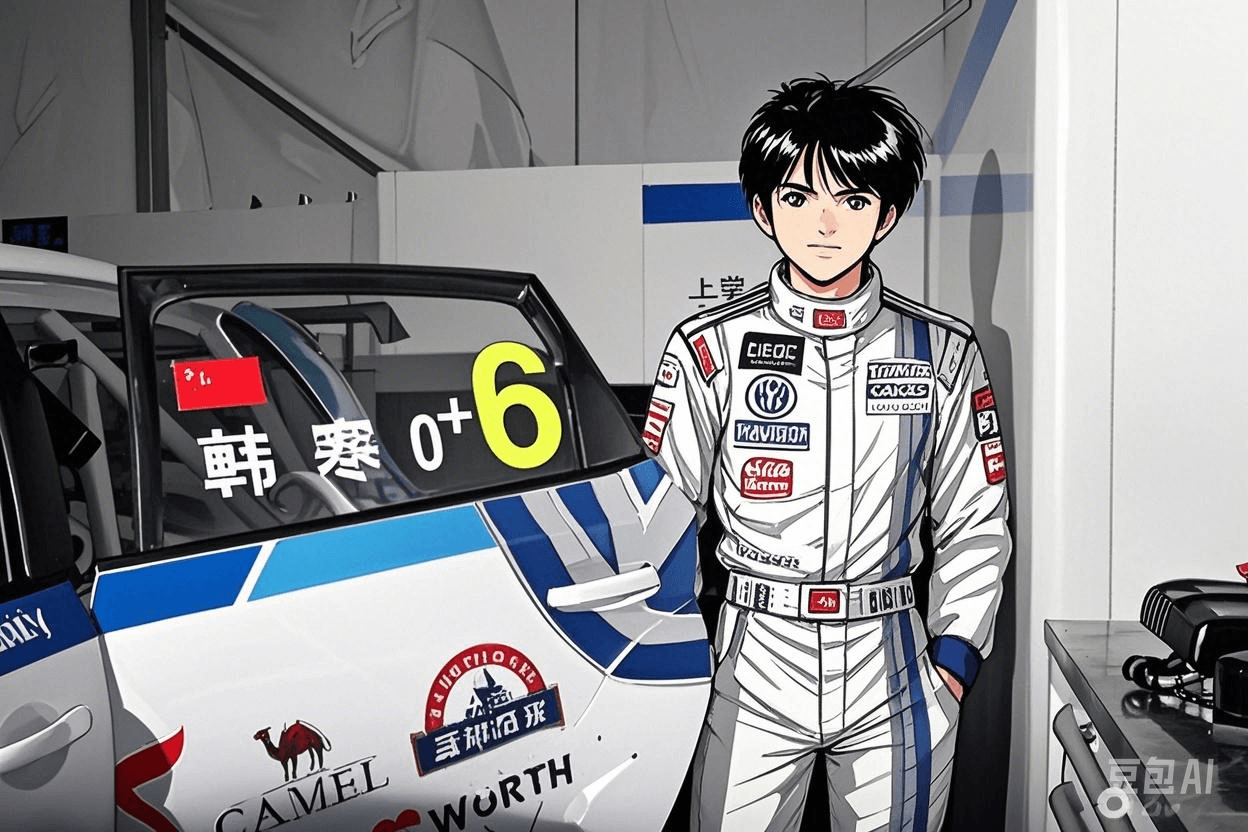

最近看完了韩寒的《就这么漂来漂去》。有意思的书读起来真是停不下来,一周不到的时间就读完了,不需要给自己定啥 KPI。

这书是在一个分享车手职业历程的视频(上期周刊有提到)评论区看到有人推荐的,才想起韩寒原来不仅是个作家,还是个车手。遂找来读了读。

行文风趣幽默,把自己赛车的经历很生动的表达了出来,有苦有累有笑,十分精彩。另外还让人感受到了:赛车手并不是一个投入产出比很高的职业。同时字里行间又透着一股韧劲和倔强,传达着:追求自己的热爱就是天经地义。赛车这个职业,只有拥有浓郁纯粹的热爱(以及雄厚的财力)才有可能坚持下去。

摘抄几个片段分享一下韩寒老师的幽默:

龙游石窟门票50,适合夏天游览,因为洞里除了凉快以外就没有别的特色。但是政府很执著于把它说成世界第九大奇迹。其实无妨,世界上一共就公认八大奇迹,剩下的都是第九大。

小马特今年不到三十,名字叫Ingo Matter,一般只简称Ingo。第一次听老马特介绍他的时候不知怎的,脑子里突然出现一个词语就是“翻船”。

当然我所谓的信心是真正的信心,是对自己无比相信的必胜能给你带来霸气表情的信心,而不是自己心里犯虚还不断暗示自己我可以的我一定可以的相信自己你是最棒的那种假的信心。

改革开放了,上海富起来了,钱太多了,一定要排通宵队给别人看。

工作人员觉得很奇怪,你不是礼拜天比赛吗,礼拜六晚上到就可以了。我说求求各位中国人了,连唱歌还得彩排呢,我连赛道是从哪儿发车都不知道,怎么比赛啊。(这段真是太搞笑了,把赛车的小众程度完美的表达出来了,哈哈哈)

驾校里提倡的是安全驾驶,学出来的学员几乎个个都是危险分子。来我们这里(学赛道驾照)的进来时个个都是危险分子,出去时就分成两种:一种就是理解了赛车的意义,决定投身这事业的兄弟。虽然投身赛车前他可能有百万身家,但只要下定决心参加比赛,此人已经是准穷光蛋了。另外一种是彻底放弃比赛的念头,摇身一变成为道路安全隐患。这种人在以后的培训中一定要加上心理辅导

我一直希望赛车能像桌球或者足球一样,有事没事就可以练练。这样自己水平一定提高很快。(啊,我也希望。不过目前来看,只能实现模拟器练车自由,哈哈哈)

前两年是微微微微有点困难的,但是我觉得一切的困难的真相都必须要在事后才能看清楚。我现在还没有到事后,我还在事中。我希望在自己的书里,这些困难都不困难。我宁可幽默地困难着,也不愿如同现在的年轻人般假装忧郁地顺利着。

2012年年底,上海国际赛车场年度收官决赛。最终,我和它一起登上了总冠军的位置。夕阳余晖下,我把香槟都洒在了它的引擎盖上。工程师激动地跑过来,紧紧握住我的手。一个赛季的跌宕起伏在我脑海中闪回。然后他说,不能往发动机位置洒饮料的……

虽然自己没法成为赛车手,好在凭借这个时代的科技,可以让人们通过模拟器来体验赛车。不管是场地赛,还是拉力赛,甚至是F1,都能在家感受到。不需要支付高昂的费用来买车,练车甚至支付车损费用。

最近自己在用领克03TCR赛车mod 原车调教刷株洲赛道,目前以我自己对赛道的理解,跑出来的成绩是 1分48秒02。而去年职业车手的最快成绩是1分44秒58。接下来我要找找他们的车载视频研究学习下,然后尝试改改车的调教,看看有没有可能在模拟器上靠近,哈哈哈。

2.阅读

2.1. 努力在今天还有用吗?

几千年后,西西弗斯的故事,似乎还在不停上演。深夜仍然亮着灯的屋子里,现代人一边刷着“逃离996”“人生是旷野”的帖子,一边在工作群回复第22个“收到”。体检一周后,写字楼中的人看着报告里的异常指标,沉默地思考生活的意义。

西西弗斯被判以如此深重的惩罚,是因为他看到美丽的大地,不愿再回冥府。置身田野、海湾,感受清风,嗅闻花香,又有谁甘愿再去往黑暗中?

对于内卷,福柯在《规训与惩罚》中分析,现代社会通过精细的规则(如考勤制度、绩效考核)将人驯化为“自我规训的主体”。理解这一点,便能从“我必须努力”的焦虑中抽离,转而思考:哪些规则真正必要?哪些只是人为制造的枷锁?

对于社交媒体焦虑,德国哲学家韩炳哲在《倦怠社会》中指出,当代人正在陷入“自我剥削”。我们主动展示完美生活,追逐点赞与关注,最终沦为自身形象的囚徒。也许,是时候停止把自我价值“外包”给社交平台了。

努力并不是目标,我觉得没有人的目标会是:我要成为一个最忙碌的、最勤奋的人。所以还是要多思考思考方向性的问题。不要让忙碌占据了生命的所有。

失去了思考力和判断力,那就等于失去了未来。

2.2. 在高自律家庭长大的我,才知道“清淡饮食”有多坑

无肉不欢和素食主义都是极端,身体需要什么,是会有诚实的反应的。

2.3. 月入3万的大厂人,住进北京城中村

以前以为在大城市会过日子,就是体验中产生活,每天喝咖啡、看展览、citywalk。现在发现跟着这些叔叔阿姨学看电表水表,在柴米油盐里学会精打细算,才是真正的会生活。

后来逐渐发现,来大城市打拼,不只有看过高楼大厦才叫见世面。认清人有各种各样的活法,日子可以过成想象的任何样子也很重要,可能见世面的真正含义,是认清生活不是只有一面。

很喜欢这种千人千相的文章,通过了解别人是怎么生活的,来不断修正、完善自己的生活定位。

2.4. 和一个“大厂心理咨询师”聊了聊,我有了一些离奇发现

网络上的人设,信息都要抱有质疑的态度。现在想相信点什么是需要越来越要谨慎了。

2.5. 朝阳新村的那些往事,她都记得

这种叙事的文字非常温暖。果然会写作的人,观察会更细致,心思也更细腻。我也好想能写出这样的叙事文啊。

2.6. 句子/论坛

这次的句子很神奇,大部分都跟行动力有关。

命运选择给某某好运气,并不一定是他有多优秀,而是他在遇到问题时,没有躲。

行动是产生结果的唯一方式,可惜的是,大多数人在“想”的过程中就已经消耗了100%的精力。

今年我就在尽力奉行这个政策:想清楚 60-70% 了就行动,因为永远没有 100% 的完美时机。 不行动,就永远没有结果。

一个人真正废掉的核心原因,往往不是能力不足或资源匮乏,而是从想法到行动的「执行间隙」过长。 真正可怕的不是不够优秀,而是习惯性地把今天的任务推到明天。当执行间隙被无限拉长,人生的价值便在这看似不起眼的时间裂缝中悄然流失。

心理学中的「启动阻力」效应揭示了一个规律:事情搁置得越久,启动所需的心理能量就越大。就像推动一辆静止的车,最初的惯性最大,需要消耗大量燃料,但一旦动起来,惯性会让它越跑越顺。

我们无法在消极的想法里活出积极的人生,也无法在拧巴的状态中活出通透的人生

这句话我觉得是幸福人生的真谛。想要过什么样的生活,其实就在自己的一念之间,就像是选择戴上黑色墨镜,还是黄色墨镜来看世界这样简单。

很多事情做不成,缺的不是时间和机会,而是专心致志。

如果道路本身很美,不要问它通往何方。要做过程热爱、有生命力的事情 “

累了就躺一躺,不丢人

雷军

发表回复